第76回 デジタル下顎運動測定装置”Digma”の実力

私は、大学卒業後”補綴科”と呼ばれている、入れ歯や被せ、顎関節症の方の治療を行う診療科へ入局しました。そこで、顎(あご)の運動の解析・研究を行っていました。

顎の関節の動き(顎運動)は、全身に分布している関節とは大きく異なった特徴を持っています。詳しくは、院長メッセージの<第40回 ”かみ合わせ”治療への取り組み!(総論)>や<第41回 ”かみ合わせ”治療への取り組み!(顎関節の話)>をご覧下さい。

顎(あご)の運動と咬合(咬み合わせ)は、相互に密な関係にあります。もし咬合に問題があれば、当然顎運動に異常を来たし、いわゆる”顎関節症”と呼ばれる疾患を発症します。”口を大きく開けれない””食事をすると顎が痛い””カクカク音がする””顎が歪んで偏位する”などさまざまな不快症状が出ます。

そして、不適切な咬合(咬み合せ)で作製された被せや入れ歯などが原因で顎関節症を引き起こすこともあります。ですから、顎の運動が正常か否かを治療前に診査しておくことは非常に重要な検査項目の一つなのです。

従来から、下顎の運動を計測する手法として、”フェイスボウ”や”チェックバイト”と呼ばれている計測機器が使用されてきました。私も医局時代、そして開業してからも本当に数多くの方の顎運動を記録してきました。歯科医であれば、必要と感じた時は当然採得できる知識とスキルは必要なわけですが、日々の診療の中で取り入れるのは、時間的な問題もさることながら、、重たい装置を顔面周囲に装着される患者さんへの負担を考えると、限定された場面でしか使用できない、という現実がありました。

ということで、非常にコンパクトで簡便な操作で下顎運動を測定できる下顎運動のデジタル計測機器”ARCUS digma”を最近使用するようになりました。万能とまではいかないまでも、顎関節部の診査・診断にはかなり有効な診断機器である、という感触を持っています。3Dによる動画表示もできるため、患者さんへのコンサルティング・ツールとして十分活用できるアイテムといえます。

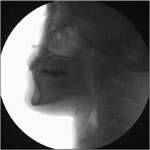

また、当クリニック設置の歯科用CT”MercuRay 12型”の(DR機能)による透過画像の動画による顎運動の機能検査と組み合わせることにより、さらに詳細な下顎運動の情報が入手可能になりました。デジタル機器を駆使した診査・診断は、今後益々必要かつ有益なアイテムになることは間違いありません。

術者を選ばず、シンプルな設計でセッティングもマニュアル通りに行えば、装着に要する時間は5分もあれば十分です。アナログの下顎運動記録装置の煩雑さからすると簡単で、患者さんへの負担も少ないです。

図Cが計測装置のセッティングが完了し、計測を開始したところです。6つの運動を患者さん自身に行って頂きます。計測時間は5分程です。超音波センサーが上下のフレームに内蔵されており、顎関節部の下顎運動を3次元情報として記録します。

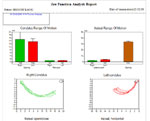

顎関節部の3次元情報を非常にスピーディーに計測します。また、図Dのコントロールユニットで、グラフ化された実際の顎運動の表示を確認しながら行えます。複数回の軌跡の記録、そして術者が任意に設定した顎運動の記録も可能です。

また、図Eの”半調節製咬合器(Proter 7)”に計測数値をトランスファー、再現し、下顎運動の問題点を診査した上で治療用あるいは最終補綴物の製作を行います。

KaVo社製の咬合器”Proter 7(図E)”と”ARCUS digma(図A)”はデジタル情報を共有し連動しているため、アナログ測定機器のような誤差の介在する余地のない精度の高いトランスファーが可能です。

A

B

C

D

E

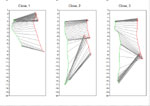

また、付属ソフトには、3Dによる動画機能(図F~I)があります。計測後すぐに、患者さん向けに下顎運動を任意の方向から表示・閲覧することにより、ご自身の顎の動きの問題点を実感して頂けることは、コンサルテーションとして有効に活用できます。

まずは、患者さん自身に3Dでイメージをつかんで頂き、インフォームドコンセントを十分行った上で、プランニングを行い、実際の治療に移行していきます。

F

G

H

I

もちろん計測したデータは、図J,Kのテンプレートの例のように、リポートできるため、プリントして、患者さんへお渡することにより、さらに理解が深まります。

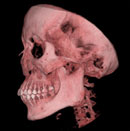

当クリニックには、図L、Mのように解像度の高く広範囲撮影が可能な歯科用CT(MercuRay 12型)を完備しています。そのため、顎機能検査に利用し、診査・診断に必要な多くの情報を入手することが可能です。

事例を挙げますと、図Nは左顎関節部の3D像です。青丸部が顎関節部です。任意のセクション像を左右切断・比較することにより、顎関節部の形態・位置の問題点を抽出できます。

J

K

L

M

N

図Oは、顎の開閉口時の透過画像の動画(DR機能という)を観察しているところで、顎運動と嚥下機能との相関関係もリアルタイムで表示でき、多角的な診査が可能です。

また、CT像を、3方向から観察したい場所で、任意のセクションをスクレプト(切断)すると、図P,Qのように顎関節部の形態が鮮明に観察できます。図Pはある患者さんの左顎関節部で、図Qが右関節部です。

図Pの赤枠を拡大したのが図R,図Qの赤枠を拡大したのが図Sです。この患者さんは図Rの左関節部は正常で、図Sの右関節部に異常がありました。

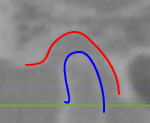

図Rと図T,図Sと図Uは同じCT像です。図T、Uの赤曲線が頭蓋側、つまり顎関節の受け皿側の骨のラインです。図T、Uの青曲線が顆頭(下顎の頭の丸い部分)と呼ばれています。通常、正常な顆頭は、関節窩内の中央やや前上方(中心位という)に存在します。図Tはほぼ中央に存在しますが、図Uは後方に位置しています。

これは、関節円板(図Uの黄色部分にに存在する)の前方転位によって後方へ押しやられている場合に見られる像です。この患者さんは当クリニック来院時、15㎜ほどしか口が開けられませんでした(正常者の場合35㎜以上開きます)。関節円板が邪魔して、顆頭が前方へ滑走できない状態でした。

CT像から、図P、Qの矢状面だけでなく、前頭面、横断面でも同様に左右の顎関節部の形態・位置異常について観察できます。尚、関節円板の正確な形態・位置については、MRI像が必要になります。

O

P

Q

R

S

T

U

なぜこのよう異常が起きるのか?を図Vのように患者さんの歯型から作製した模型を咬合器にマウントして考察します。図Wは咬合様式の問題点(干渉や早期接触の有無)を検証しているところです。

患者さん固有の顎の動きを再現するためには、図X、Yのようないくつかの調節機能(矢状顆路角、ベネット角、ISS、SS,切歯路角・・・)のついた半調節性咬合器が必要です。

図Zのように、咬合器上で、前方、側方へシフトしてみることにより、どの歯牙のどの場所に問題があるかが判明します。術者サイドとしては、咬合理論、咬合様式に関する十分な知識が必要です。

V

W

X

Y

Z

私は、大学卒業後”補綴科”と呼ばれている、入れ歯や被せ、顎関節症の方の治療を行う診療科へ入局しました。そこで、顎(あご)の運動の解析・研究を行っていました。

顎の関節の動き(顎運動)は、全身に分布している関節とは大きく異なった特徴を持っています。詳しくは、院長メッセージの<第40回 ”かみ合わせ”治療への取り組み!(総論)>や<第41回 ”かみ合わせ”治療への取り組み!(顎関節の話)>をご覧下さい。

顎(あご)の運動と咬合(咬み合わせ)は、相互に密な関係にあります。もし咬合に問題があれば、当然顎運動に異常を来たし、いわゆる”顎関節症”と呼ばれる疾患を発症します。”口を大きく開けれない””食事をすると顎が痛い””カクカク音がする””顎が歪んで偏位する”などさまざまな不快症状が出ます。

そして、不適切な咬合(咬み合せ)で作製された被せや入れ歯などが原因で顎関節症を引き起こすこともあります。ですから、顎の運動が正常か否かを治療前に診査しておくことは非常に重要な検査項目の一つなのです。

従来から、下顎の運動を計測する手法として、”フェイスボウ”や”チェックバイト”と呼ばれている計測機器が使用されてきました。私も医局時代、そして開業してからも本当に数多くの方の顎運動を記録してきました。歯科医であれば、必要と感じた時は当然採得できる知識とスキルは必要なわけですが、日々の診療の中で取り入れるのは、時間的な問題もさることながら、、重たい装置を顔面周囲に装着される患者さんへの負担を考えると、限定された場面でしか使用できない、という現実がありました。

ということで、非常にコンパクトで簡便な操作で下顎運動を測定できる下顎運動のデジタル計測機器”ARCUS digma”を最近使用するようになりました。万能とまではいかないまでも、顎関節部の診査・診断にはかなり有効な診断機器である、という感触を持っています。3Dによる動画表示もできるため、患者さんへのコンサルティング・ツールとして十分活用できるアイテムといえます。

また、当クリニック設置の歯科用CT”MercuRay 12型”の(DR機能)による透過画像の動画による顎運動の機能検査と組み合わせることにより、さらに詳細な下顎運動の情報が入手可能になりました。デジタル機器を駆使した診査・診断は、今後益々必要かつ有益なアイテムになることは間違いありません。

術者を選ばず、シンプルな設計でセッティングもマニュアル通りに行えば、装着に要する時間は5分もあれば十分です。アナログの下顎運動記録装置の煩雑さからすると簡単で、患者さんへの負担も少ないです。

図Cが計測装置のセッティングが完了し、計測を開始したところです。6つの運動を患者さん自身に行って頂きます。計測時間は5分程です。超音波センサーが上下のフレームに内蔵されており、顎関節部の下顎運動を3次元情報として記録します。

顎関節部の3次元情報を非常にスピーディーに計測します。また、図Dのコントロールユニットで、グラフ化された実際の顎運動の表示を確認しながら行えます。複数回の軌跡の記録、そして術者が任意に設定した顎運動の記録も可能です。

また、図Eの”半調節製咬合器(Proter 7)”に計測数値をトランスファー、再現し、下顎運動の問題点を診査した上で治療用あるいは最終補綴物の製作を行います。

KaVo社製の咬合器”Proter 7(図E)”と”ARCUS digma(図A)”はデジタル情報を共有し連動しているため、アナログ測定機器のような誤差の介在する余地のない精度の高いトランスファーが可能です。