第133回 包括的臨床のすすめ・・・①

”包括的臨床”とは、診査・診断の段階からさまざまな分野の知識・スキルを総動員して総合的かつ多角的な視野から治療計画を立案し、治療を行うことをいう。

私は1989年(平成元年)に歯学部を卒業し、大学の補綴科(被せや義歯を専門に行う科)に入局した。上図Aの方は卒後2年目に配当された患者さんである。今思えば、卒後2年目の知識もスキルも乏しい新米歯科医が手を出してはいけないケースであるのは明らかである。病態が複雑であるとともに、治療プランも複数存在する。

また、20数年前の歯科大学は、基本的に縦割りの組織で、横のつながりが希薄なため、複数の科が連携して1人の患者さんを治療していく”包括的なチーム医療”という概念が乏しかった。そのため”補綴科に送られてきた患者さんは、原則補綴治療のみで改善していく”、というのが一般的であった。

冒頭で記したように、図Aのケースは補綴家の発想のみで良質な治療が行えるはずはなく、結果的に私が治療したのであるが、今思えば懺悔の気持ちで一杯である。包括的臨床の必要性を思い知らされた最初のケースであった。治療経過については後述することとする。

B

C

D

上図Bの方は、1990年が初診の40代の別の患者さんである。卒後2年目に配当された。図Bを一目しておわかりのように、歯周病が重度に進行した歯が多数存在した。保存不可能な歯は抜歯し、上顎の支台歯(残存歯)へは義歯の設計を考慮した形態を付与し、図Cのように上顎はRPD(Removal Partial Deture:部分床義歯)、下顎は3ピースの固定性ブリッジにて最終補綴物を作製した。もちろん上下フルマウスの咬合再構成ケースなので、フェイスボウやチェックバイトを頼りに上部構造のアンテリアガイダンスを決定し、咬合器上で模索・調整していったことは言うまでもない。

図Dの上図が術前、下図が術後である。2年目の臨床家である私が始めて行ったフルマウス・リコンストラクションケース(上下の歯全てを再治療し新しい咬合を確立させていく症例)である。大学在籍中の数年間は予後を追ったが、問題なく経過した。私の当時の技量を考えると成功事例であったと思う。

しかし、時代は20数年前である。今思えば何とお粗末な仕事であったのか!と沈痛な思いである。当時は欠損補綴への治療オプションとしてインプラントは存在しなかった。冒頭に話したが、私の知る限り大半の補綴家は、当時歯の切削への抵抗感がほとんどなかった。

下顎の歯を全て全部被覆冠(2本は便宜抜髄)にしたことへの罪悪感が残る。補綴前処置としての歯の移動の是正という発想の欠如、歯周病の長期管理のしやすさの側面からは安易に連結補綴したことの妥当性はないといえる。

歯科臨床に正解はないし、時代とともに材料や器機・器具が進歩し、術式も変化していく。スタンダードな臨床が変化する中、自身の臨床をフィードバックすることが常に求められる。”検証にこそ自身の成長がある”といっても過言ではない。

”今ならどうする”ということを自問自答することの意義は大きい。

E

F

G

H

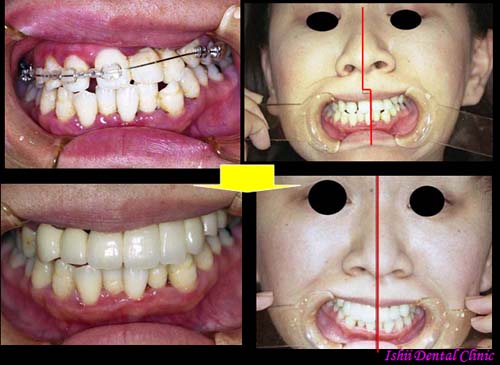

図E、Fの方は、1995年が初診の17年前のケースで21才の女性の患者さんである。開業して間もない頃で、今考えると本当に情けないことをしていたと反省の弁しか思い浮かばない。当時当クリニックの受付をしていたスタッフの友人で、紹介での来院であった。

患者さんの主訴は上下前歯部の審美障害である。叢生(乱杭歯)が重度で、上顎前突のAngle ClassⅡの様相で、誰の目にも矯正治療が第一選択肢であることに疑いの予知はない。患者さんは、”短期間できれいにしてほしい!”という強い要望を持たれていた。

自身が補綴科出身であり、支台歯形成にそれなりの自身を持っていたことが、歪曲した治療方針へ誘導していったことは否めない。いや、知らず知らず自分の得意分野からのアプローチで処理しようとしていたことは間違いない。悲しいかな、その事に気づいていなかったこととともに、罪悪感すら希薄で天然歯の切削を行ってしまった。本当に心から申し訳なく思っている。

当時を思い起こすと、患者さんは期間のことをとても気にされていた。2,3年かかる矯正治療は念頭にない!と強くおっしゃっていた記憶がある。だからといって、健全歯を14本被せにすること(うち6本は抜髄)の正当性は見当たらない。

図G、Hの上段が治療前、下段が治療後である。患者さんはとても満足された。しかし、10年、20年先の予後はどうであろうか???

患者さんが満足する治療が最善・最良の治療であるとは限らない。短期的には問題が起こらないかもしれないが、この患者さんのように若年者の場合は、可能な限り不可逆的な治療法は避け、50年を見据えたプランニングについて考える必要がある。

さまざまな医療情報がある中、担当医がどの情報をどのように説明するかによって患者さんが最終的に選択する治療法はどのようにでも変化してしまう。Aという治療法について、説明する歯科医が変われば当然ニュアンスは変わってくる。その多くは、その歯科医の経験に裏打ちされていることが多い。

自身が行ったことがない治療法については、どうしても否定的に話す傾向にある。医療が分業化されすぎている弊害のひとつで、開業歯科医にとっては、得意分野をもつことも大切であるが、それ以上に苦手分野をつくらないようにバランスがとれた臨床を行うようにすることの方が患者受益の観点から貢献できると考える。

上図Iのケースも開業間もない15年以上前のケースである。上段の2枚が治療開始間もない時、下段が治療後である。私自身補綴分野以外に自信がなかった時代であった。患者さんの主訴は審美障害であり、初診時顔貌の正中と上顎の歯の正中が上段右の赤線のようにずれていた。そこでMTM(Minor tooth movement:歯の小移動)を行った後補綴物にて正中のずれを改善させた。

今振り返ると、お世辞にもきれいな症例とはいかないが、補綴前処置を行うことによって少しだけ良い結果が得られたと、当時は自己満足していたように思う。

先日名古屋で半日講演させた頂いた時に、参加者から”石井先生のメンター(師匠、教示してくれる人)は誰ですか?という質問を受けた。”私のメンターは自身の成長とともに変化し続けている。ただ、いつも変わらないメンターは患者さんである”と答えた。

自分の行った治療は自分が全て知っている。経過を追うことにより、さまざまなほころびが出てくる。その時こそが学習するチャンスである。論文や書籍、講演で得られる情報には必ずバイアス(発信者が伝えたい作為的な意図)が入っている。それを勘案して理解しておくこと必要がある。

自分が行った治療とその結果、そして経年的な予後については、全て自身は把握しており嘘偽りないリアクションである。臨床力アップには、過去の検証なくしてあり得ない!

J

K

さて、このページの冒頭のケースに戻ろう。図Jの左上図が初診である。上顎の中切歯が1本先天性欠損歯で、右上図の黄色ラインのように歯肉ラインが不揃いで、このまま補綴(被せ)をしても良好な結果が得られるとは考えられない。

そこで、卒後2年目の新米歯科医は、苦肉の策として図Jの下段のように低位にあった犬歯を下方へ牽引することを考えた。

もちろん”今ならどうする”ということで考えれば、このケースはさまざまな治療法が考えられる。矯正治療だけでなく軟組織のマネージメントをリッジオギュメンテーションを含めて行い、補綴修復する天然歯の本数も少なくできる思う。

私は、卒後幸いにして医局の先輩の影響で、”資料採得の重要性”をを叩き込まれた。特に口腔内写真とX線写真は各ステップで規格的に撮るよう指導された。資料なくして検証はできない。つまり”資料なくして臨床家としてのレベルアップもない!”と、ことあるごとに言われた。

L

M

N

次のケースであるが、図Lが初診で60代の女性である。自身のさまざまな過去の臨床ケースからの反省、検証を踏まえて、治療計画段階から熟慮して包括的治療を行った比較的最近のケースである。図M、Nの上段が治療前、図M、Nの下段が治療後(20か月後)である。

自分が行ってきた過去の臨床経験から蓄積してきたエビデンスを基本に、ベーシックな初期治療を丁寧に行い、ソフト・ハードのマネージメントにも配慮しながら順序立ててゴールを目指した。詳細な治療経過については、別の機会にお話します。

包括的な治療介入を行い咬合再構成を行ったケースの顎関節部を含めた上下顎骨の経時的形態変化に関する評価を、CTを利用して行いました。後ろ向き研究ではあるが、非常に興味深いデータが出て、アメリカの学会論文誌にアクセプトされました。

私たち歯科医は、どうしても歯・歯周組織に代表される口腔内の問題の改善にばかり目がいきがちで視野が狭くなっていないだろうか?

顎関節部や顎骨の形態や位置の変化についてはほとんど術前・術後でルーティーンとして評価してはいない。しかし、実際には人為的に行った治療行為で生体側の整合性がとれない部分に関しては、生体の許容力や順応性に助けられ臨床症状として発現していないことが多い。

歯科用CTが一般開業医にかなり普及してきたが、当クリニックに設置されている機種のように広範囲撮影(>15㎝径)が可能なCTはあまり売れないと聞く。値段の問題は当然あるだろうが、やはり多くの歯科医がまだまだ狭い視野での仕事をしているように思う。頭蓋骨、少なくとも脳頭蓋底までは撮影できないと、全体像がつかめない。なぜなら歯や歯周組織に人為的な手が加われば、付随した器官(下顎頭を含めた顎骨の形態、下顎位等)も大きく変化する。基準は動かない場所に設定する必要がある。

包括臨床を行う際は、”基準をどこにおくのか?”という点をクリアにしておきたい。歴史的に見ても、多くの歯科医が基準の下顎位の一つにしている”中心位の定義”に関する論争に結論が出ないことを例にとっても明らかである。下顔面のみの可変する器官、顎位で評価しているから結論が出るはずはない

マクロとミクロの両方の視野を持って、臨床的基準を明確にして包括臨床を行っていくことが求められる時代ではなかろうか?